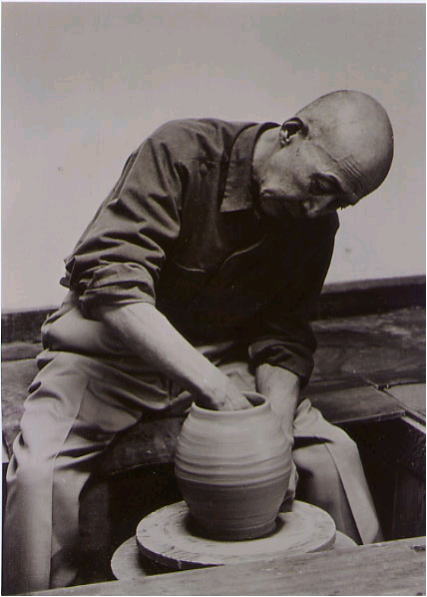

石黒宗麿 / いしぐろむねまろ

陶歴

- 1893年

- 富山県射水郡作道村(現在新湊市)に医家の長男としてに生まれる。

- 1912年

- 慶応義塾大学普通部を中退して汽船会社に勤務。

- 1916年

- 生家で楽焼を試みて陶芸に興味を抱く。

- 1918年

- 東京美術倶楽部にて、中国宋の時代の陶器である曜変天目に惹かれ陶芸家を志した

- 1919年

- 上京して渋谷区松涛に楽焼窯を築き作陶。以後、1922年福島県白河,1923年埼玉県小川町,1925年石川県金沢,1927年京都市東山区今熊野南日吉町と次々に仕事場を移していった。

- 1929年

- 初めて唐津に赴き古唐津について学ぶ。

- 1935年

- 京都市東山区八瀬近衛町で窯を開き、多くの作品を残した。

- 1937年

- パリ万国博に「唐津風大鉢」を出品し銀賞。

- 1940年

- 木の葉天目の焼成に成功。

- 1941年

- 柿天目・黒定・河南天目といった宋磁の技法を確立。

商工展商工大臣賞受賞。

- 1946年

- 小山富士夫・荒川豊蔵らと「日本農村工業振興会」を設立、窯業部門の指導者となる。チョウ-ク描の技法を創案。

- 1947年

- 「日本農村工業振興会」解散。小山富士夫・荒川豊蔵・水町和三郎・日野根作三らと「日本陶磁振興会」を設立。理事となり北陸を担当、九谷焼の改革に取り組む。

- 1953年

- 天目釉によって文化財保持者に認定。

荒川豊蔵・金重陶陽・加藤唐九郎・宇野三吾らと日本工芸会の設立を協議。

- 1955年

- 重要無形文化財「鉄釉陶器」保持者に認定される。

日本工芸会の結成に参加、理事に就く。

- 1956年

- 新湊市の名誉市民となる。

- 1957年

- 備前に金重陶陽を訪ねる。

- 1961年

- 「柏会」結成。第3回北日本文化賞受賞。

- 1963年

- 紫綬褒章受章。

- 1966年

- 「陶裳会」結成。

- 1968年

- 6月3日死去。勲三等瑞宝章受章。

晩年は栩亭(くぬぎてい)と号した。