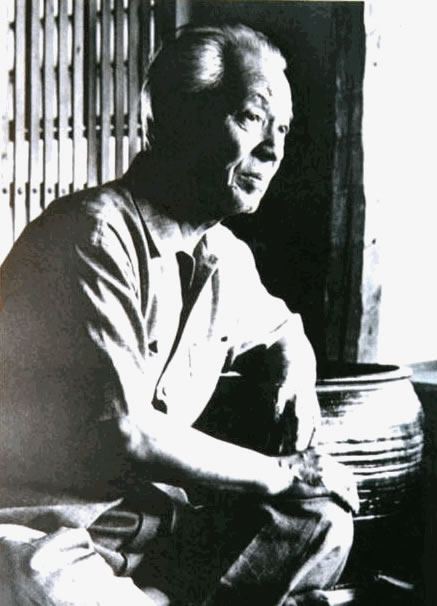

金重陶陽 / かねしげとうよう

陶歴

- 1896年

- 窯元金重楳陽の長男として和気郡伊部村(現在の備前市伊部)に生まれる。

- 1910年

- 伊部尋常高等小学校卒業後、父について備前焼の道に入る。

作風は細工物から茶陶へと向かう。

- 1932年

- ロクロ成形にも工夫を凝らし、1941年にはほぼ完成。

- 1942年

- 川喜田半泥子、荒川豊蔵、三輪休和と「からひね会」を結成。

- 1949年

- 備前窯芸会を結成。

- 1952年

- 備前焼の技術で国から無形文化財に選択される。

- 1956年

- 4月24日 備前焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。

- 1955年

- 日本工芸会の設立に参加。

- 1960年

- 山陽新聞文化賞、岡山県文化賞を受賞。

- 1956年

- 4月24日 備前焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。

- 1962年

- 日本伝統工芸展審査委員。

- 1964年

- 二度にわたりハワイ大学の夏期講座に講師として招かれる。

- 1967年

- 昭和天皇・香淳皇后両陛下の岡山県備前町行幸啓にあたり御前制作。

- 1967年

- 11月6日 死去(72歳)。同日、勲四等旭日小綬章受章。

本名は金重勇(かねしげいさむ)。

備前焼名家、備前六姓(大饗、金重、木村、寺見、頓宮、森)の金重家の分家の長男として生まれた。細工物の名人、父・楳陽(ばいよう)に少年時代より学び人物、動物、花鳥などの置物を作った。初めは細工物(彫塑像)を行い、閑谷(しずたに)焼、色絵備前、虫明(むしあけ)焼などの技法を取り込むなど新味もくふうして技巧を磨いた。

陶陽が初めてろくろをひいたのは1930年(昭和5)34歳のときと伝えられている。昭和の初期から、当時衰退していた無釉の古備前の技法復興に取り組み、土を吟味し1930年頃、無釉の土味を出すことに成功した。このことで陶陽は備前の救世主となり「備前の生き神様」と呼ばれた。

大正末期、40歳前後に細工師から脱皮して桃山時代の備前焼(古備前)を手本とした茶陶備前に転じ、重厚、入念、豪放な作行きの茶具づくりに成功する。古備前の技法復興に取り組み胎土の調整、窯の構造の改革、窯詰や焼成法について研究を重ね、三歳年下の弟・素山が助手につき、土を探し徹底した土選りと足ふみで土をつくり、篩通しや水漉しをせず、数年寝かせるなど桃山時代そのままの技法を蘇らせた。現代備前焼の再興の祖と称される。

自らが優れた陶工であっただけでなく、多くの弟子を育て、その中から次々と人間国宝を輩出するなど備前焼の歴史上果たした功績は計り知れない。陶陽の弟の金重素山、長男の金重道明、三男の金重晃介もそれぞれ陶芸家である。

北大路魯山人やイサム・ノグチらとも親交があり、彼らの芸術性に影響を受けた一方、彼らが備前焼を世に知らしめる役割を果たしている。

陶法も、精巧な細工物から轆轤による成形に移り、備前古来の天盤の大きな轆轤「地ロク」を復活して使った。又、桃山の茶陶に学び、茶人に愛された無釉の古備前の土味を出すことに成功。

その厳しく地道な努力が、備前の声価を高め、その発展につながる。

また1955年日本工芸会設立に参画、伝統工芸の復興に尽力した。

「土に素直に」を信条とし、「米より土が大事」と土をかじり、良土を探し求めて田んぼを歩き回った。その結果田井山の観音で良土を掘り当てた。陶陽はこれを「観音土」と名づけ一躍ブランドにした。

また火入れにもこだわり、「土と焰」を大切にした。