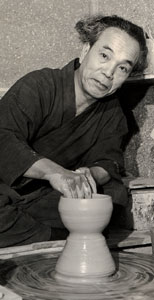

荒川豊藏 / あらかわとよぞう

陶歴

- 1894年

- 3月17日、岐阜県土岐郡多治見町(現・多治見市)に生まれる。

- 1906年

- 多治見尋常高等小学校高等科2年修業。

神戸の貿易商・能勢商店に就職。

- 1911年

- 妻志づと結婚。

- 1919年

- 京都・宮永東山を知る。

- 1922年

- 京都・東山窯の工場長になる。

- 1927年

- 北大路魯山人の北鎌倉の星岡窯の窯場主任となる。

- 1930年

- 大萱の牟田洞古窯跡で志野茶碗銘玉川と同じ志野筍絵陶片を発見。

- 1933年

- 郷里に戻り、独立。

陶片を発見した大萱に穴窯を築いて初窯を焚くが失敗。

- 1940年

- 大阪阪急百貨店で初の個展「荒川豊蔵作陶並絵画展覧会」

- 1942年

- 桃山ルネッサンスと陶芸の近代化を目指し、川喜田半泥子、金重陶陽、三輪休和等と「からひね会」を結成する。

- 1946年

- 多治見・虎渓山永保寺所有の山を借り、水月窯を築く。

- 1955年

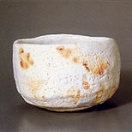

- 重要無形文化財技術保持者(志野・瀬戸黒)認定。

日本橋三越にて「荒川豊藏作陶展」開催。

- 1971年

- 文化勲章受賞(同日に文化功労者として顕彰)。

- 1977年

- 大阪高島屋にて「五窯歴遊・荒川豊藏展」開催。

- 1984年

- 財団法人 豊蔵資料館開館。

- 1985年

- 8月11日死去(享年91歳)

「志野」発見から3年後、39歳のとき、魯山人のもとを離れ、「志野」発見の地である大萱に、桃山時代と同じ単室窖窯を築いて作陶活動を始め、茶陶を主として桃山の志野、瀬戸黒、黄瀬戸などの研究を重ね、その復興に全力を注いだ。

当初は、桃山写しの作を創作していたが、徐々に独自の芸術性豊かな作風を展開した。